「気付いたら熱帯魚が病気になっていた」、「生体の動きがおかしい」など、アクアリウムをしていてそんな体験をした方も多いと思います。水という目に見えない液体の中には様々な成分があり、いつのまにか生体に有毒な成分が溜まったいた!というケースも多々あります。

今回はそんな水槽内の水質を簡単にチェックする方法をお伝えします!

水質とは……

水に溶け込んでいる成分(溶質)の濃度や、酸性~中性~アルカリ性で判別されるpHや水温など、その水の性質を表すものです。

なぜ水質チェックをするの?

水槽内で熱帯魚などを飼育している場合、エサの食べ残しやフンなどで時間が経つごとに水は汚れていきます。フィルターなどで汚れを分解しているつもりでも、立ち上げ当初や生体の数が多すぎたりすると知らない内に水槽内の毒は増えていきます。

もちろんそのような汚れた水を交換するために「水換え」という作業を行うのですが、水換えのタイミングが分からない方も多いのではないでしょうか?過度な水換えは生体にとってもストレスになりますし、水が透明だからと言って水換えを怠ると知らない内に水質が悪化している事もあります。

また、熱帯魚や水草が健康に育つためにはバランスのとれた環境を維持することがとても大切です。一般的な飼育下では様々な要因により、このバランスが簡単に崩れてしまう事が多々あります。

そんな失敗を防ぐ為、現在の水槽の状態を知るために定期的に水質チェックを行う事をオススメします。水質チェックをすることで目には見えないハズの水の状態が分かり、水換えのタイミングの目安となったり環境の改善のきっかけにもなり得ます。

水質チェックにオススメな検査紙

一般的な水質検査には専門的な知識が必要ですが、アクアリウムにおいては飼育に影響を与える数項目の「水質チェック」で十分です。そこでオススメなのが、テトラの水質検査試験紙です。

小学生の理科で行ったリトマス試験紙の実験を思い出して頂ければイメージが出来るかと思います。これは検査紙を水槽内の水に1秒以上つけるだけで水質が分かってしまう優秀な試験紙なのです。そんなテトラテスト 6in1で測定できる項目は下記の6種類です。

NO2=亜硝酸塩

エサの食べ残しや生体のフンなどから発生したアンモニアをバクテリアが分解したものです。水槽内の有害な物質はバクテリアが行う生物ろ過によって分解されていきます。

【アンモニア(有害:大)→亜硝酸塩(有害:中)→硝酸塩(有害:小)】

亜硝酸塩の濃度が高い場合は生物ろ過による分解が十分に行われていない為、フィルターなど環境の見直しが必要です。亜硝酸塩の濃度が高いと生体が異常を来たしたり、最悪死に至ります。

NO3=硝酸塩

硝酸塩はアンモニアや亜硝酸塩と比較すると毒性は低いです。ただ硝酸塩の濃度が高い場合、藻などの栄養源になり藻が大量に発生したり増殖する傾向があります。

GH=総硬度

水中に溶けている溶存カルシウム塩、マグネシウム塩の量により判断します。これらの濃度が高いと硬水、濃度が低いと軟水と呼ばれます。

KH=炭酸塩硬度

水中に溶けている炭酸塩の量により判断します。KHとpHの値は密接な依存関係にあり、pHを管理する上でこの値は特に重要になります。

pH=ペーハー

水中に溶けている水素イオンと水酸イオンの量の比較で判断します。水素イオンの方が多いと酸性(<pH7.0)に傾き、水酸イオンの方が多いとアルカリ性(>pH7.0)に傾きます。共に同じくらいの量の時、中性(pH7.0)となります。

熱帯魚やエビなどの生体により、好みのpHは変わってきます。当たり前ではありますが、その生体が好む水質はその生体が住んでいた環境に近い水質です。

Cl2=塩素

アクアリウムで使用する水は家庭の水道水が多いと思いますが、この水道水には、人間が飲めるよう水の中にいる病原菌などを殺す為、塩素(俗に言うカルキ)が含まれています。この塩素は、水槽内の熱帯魚やエビなどの生体にとって非常に有毒なものです。水道水を使用する場合は、水槽内に入れる前にカルキ抜きなどで塩素を中和してから使用するのが安心です。

実際に水質をチェックしてみる

テトラテスト 6in1は上記のようなケースに入っています。ケース表面にはなにやら記号とカラーパレットがズラリと並んでいます。

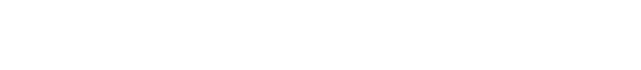

中にはこのような細長い試験紙が入っています。一回のチェックで使用するのは1本(枚?)です。

ちなみに元々の1本は結構な太さがあります。色が変わるのが分かれば良いので僕は真ん中をハサミで切って2分割にしています。単純に分割した分だけ試験紙の本数が増えるのでコスパが良くなります。分割する際は色が変化する部分のパレットシートに指などで触れないよう注意しましょう。

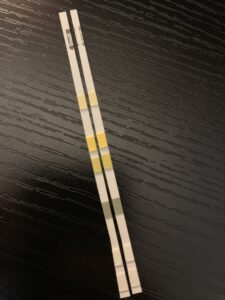

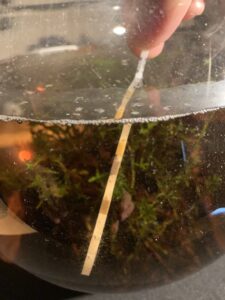

では早速チェックを……1本を「↓」マークが水面にくるまで水に浸けます。

テトラは「1秒」水に漬ければ十分だと言っています。その後ティッシュなどで余分な水分を拭き取りCl2=塩素の値をチェックします。

ケースに描いてある色と見比べ緑色の矢印の範囲内(許容範囲)かどうかチェックします。その約「60秒」後、残りの値をチェックして下さい。

こちらもケースに描いてある色と見比べ、緑色の矢印の範囲内(許容範囲)かどうかチェックします。色の違いで簡単に水質の良し悪しが判別出来るため気に入っています。

①検査紙を水に(1秒)漬ける

②検査紙を出して余計な水分を拭き取り、Cl2=塩素をチェックする。

③60秒後、他の値をチェックする。

という簡単な作業で水質が確認できちゃいます。水質を確認して問題があれば水換えや水槽内の掃除、フィルターの掃除など問題の箇所に対しての適切な対処が可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。まずは手軽に水質をチェックして日々変わりゆく水槽内の環境を把握する事からはじめましょう。水槽内の環境を知ることがより良いアクアライフを送れる秘訣だと思います。大事な熱帯魚などの生体を健康に維持するため水質チェックはマメに行いましょう♪